Introduction

La recherche-action a développé une démarche originale basée sur l’interaction entre action et apports théoriques et ce, afin de résoudre les dysfonctionnements sociaux. La recherche-action, qui impose au chercheur un positionnement et une posture spécifiques, obéit à une démarche spécifique non linéaire dans laquelle la mise en œuvre progressive des différentes phases rétroagit sur les phases précédentes. La recherche action, outre de permettre de résoudre des dysfonctionnements, développe en celui qui la pratique une réflexivité qui est une composante du professionnalisme, une réflexivité indispensable notamment en didactique des langues en ces temps de lecture normative du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Recherche Fondamentale

La recherche fondamentale a une visée «formelle, explicative, abstraite.» (Resweber, 1995 : 13). Elle cherche à rendre compte le plus précisément possible de l’objet qu’elle étudie par une formalisation, sans d’autre préoccupation que d’élaborer des connaissances théoriques cohérentes étayées, justifiées par les savoirs déjà constitués. Comme exemple actuel de recherche fondamentale en didactique des langues, on peut prendre celui de la définition de la compétence de communication : le concept de compétence de communication qui se veut être une modélisation de l’activité langagière est passé d’un modèle à trois composantes (compétences grammaticale, sociolinguistique et stratégique) avec Canale et Swain (1980) ou quatre composantes (compétences linguistique, discursive, référentielle, socioculturelle ; modèle de Moirand,1990), à un modèle à trois composantes dans le Cadre européen commun de référence : compétence linguistique ; compétence sociolinguistique ; compétence pragmatique ( 2001 : 17/18).

Recherche Appliquée

La recherche appliquée, quant à elle, consiste à tenir pour acquis les résultats de la recherche fondamentale et à les concrétiser, les mettre en œuvre. Pour illustrer cette démarche, je vais prendre deux exemples.

Un exemple célèbre en didactique des langues de par son retentissement et sa forte prégnance est celui de la conception behaviouriste de l’apprentissage selon laquelle un apprentissage passerait par un nécessaire conditionnement empruntant les trois phases du stimulus/ réponse/ renforcement et qui a été concrétisée en didactique des langues sous la forme des exercices structuraux et plus largement de la méthodologie audio-visuelle qui s’est largement structurée autour de l’hypothèse behavioriste.

Recherche-Action

Entre ces deux types de recherche, recherche fondamentale et recherche appliquée, s’est constitué dans les années 40, à partir notamment des travaux de K. Lewin, chercheur allemand en psychologie sociale réfugié en 1933 aux Etats-Unis, un troisième type de recherche qui refuse la dichotomie entre recherche d’un côté et action de l’autre, entre théorie et pratique et qui a été nommé par K. Lewin2 recherche-action (en anglais : action-research).

Parmi les qualités pédagogiques de la R-A (Recherche-action), il faut en mentionner au moins deux:

- L’élève chercheur est aussi acteur;

- La R-A amène un changement réel dans le milieu.

La R-A est un outil pédagogique inspiré de notre pédagogie même. Les succès de la R-A observés par les enseignants reposent, entre autres, sur la grande motivation que les jeunes démontrent vis-à-vis de cette approche et aussi sur la persévérance dont ils font preuve pour arriver à modifier une situation donnée.

La R-A a un double but, soit de transformer une situation ressentie comme insatisfaisante par un élève ou un groupe d’élèves, et de dégager de cette expérience des données de connaissance généralisables (Amegan et autres 1981).

C’est un processus qui vise à résoudre un problème en alliant l’action à la réflexion critique et il est mené par les acteurs d’un milieu qui sont mis à contribution pour cette recherche (Sauvé 1992).

Aussi, des enseignants utilisent la R-A et intègrent les compétences développées par leurs élèves dans différents domaines de formation (mathématiques, résolution de problème, communication, etc.).

Notons que l’élève-acteur consigne toutes les données de sa R-A dans un journal de bord fourni dans le cadre du Programme Éducation Environnement et Citoyenneté (PEEC), ce qui en facilite l’évaluation par l’enseignant. Un des objectifs de la R-A est d’appliquer concrètement des solutions à des problèmes réels dans, pour et avec la communauté.

Récapitulation

Le tableau suivant de Liu (1997 : 85) récapitule les quatre caractéristiques définitoires, selon lui, de la Recherche-action (les points 2 et 3 de ce tableau seront abordés plus loin dans cet article):

Quatre éléments qui fondent l’originalité de la Recherche-Action:

- Rencontre entre: Une intention de recherche (Chercheurs) – Une volonté de changement (Usagers)

- Objectif dual: Résoudre le problème des usagers – Faire avancer les connaissances fondamentales

- Travail conjoint qui est un apprentissage mutuel entre chercheurs et usagers

- Cadre éthique négocié et accepté par tous

Caractéristique d’une démarche de R-A

Place du chercheur; part de l’individuel et du collectif dans la recherche-action

Avant de définir une démarche de recherche-action, il faut s’arrêter sur la question des acteurs d’une recherche-action. Une recherche-action peut-elle, doit-elle être collective ou individuelle, doit-elle faire appel ou non à un chercheur extérieur ?

L’idéal pour une recherche-action est d’être collective ainsi que l’écrivent Kemmis et McTaggart: «Action research is a group activity.» (1988 : 6) ou G. Berger : « cette pratique de recherche est fondamentalement et nécessairement une pratique collective » (2003 : 14). En effet, le collectif permet de croiser les points de vue, d’éviter les biais liés aux préférences, aux options personnelles, à l’histoire personnelle de tout individu, de constituer une identité de groupe, et, par une répartition rendue possible du travail, de pouvoir mieux appréhender le problème dans sa complexité. D’autre part, la recherche-action peut faire appel à un chercheur ou une équipe de chercheurs extérieur(e) à l’institution où va se dérouler la recherche action. Ce chercheur pourra apporter au groupe qui est à l’initiative de la recherche-action des techniques d’analyse, des suggestions de démarche.

Il pourra indiquer, présenter, expliquer les références à consulter pour développer la problématique, l’hypothèse de travail qui sous-tendra la recherche-action.

Il convient de souligner que le rôle du chercheur et des acteurs (au sens de personnes qui participent au changement, à la résolution du problème) dans une recherche-action évolue au cours de son déroulement: d’une position plus haute par rapport aux acteurs en début de recherche-action, le rôle du chercheur s’infléchit en cours de recherche-action vers une position plus égalitaire vis-à-vis des acteurs, avant de chercher l’effacement progressif pour laisser la main aux acteurs dans la résolution du problème.

Démarche de recherche action

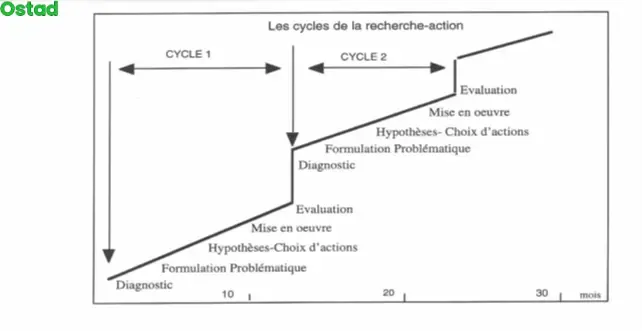

La recherche-action comporte une démarche (et non une méthode) puisque l’on n’est pas dans l’hypothèse a priori, ni dans la planification d’action rigide, et cette démarche s’articule autour de plusieurs phases.

Nunan (1992 : 19) propose les étapes suivantes (dont je donne une traduction très libre dans la colonne de droite du tableau ci-dessous), et Liu propose un schéma (simpliste, en trois étapes).

| Step 1: Initiation Step 2: Preliminary Investigation Step 3: Hypothesis Step 4: Intervention Step 5: Evaluation Step 6: Dissemination Step 7: Follow-up Figure: Action research cycles | 1. Identification d’un problème 2. Collecte de données de base sur le problème 3. Formulation d’une hypothèse 4. Formulation et mise en place d’une démarche d’action 5. Évaluation de la démarche d’action 6. Partage de savoir et savoir-faire 7. Recherche d’une nouvelle recherche-action Figure: Les cycles de la recherche-action |

Phase initiale

Identification d’un problème

Une enseignante de français dans une université mexicaine est confrontée au fait suivant: les étudiants ne poursuivent par l’apprentissage du français (donné sous la forme classique de cours de compréhension/ production/ grammaire). Il s’agit bien d’un réel problème puisque cette « évaporation » des étudiants risque de mettre en danger l’existence de ces cours. Ce problème déclenche chez l’enseignante le désir de comprendre ce fait et de le résoudre.

Ici, la demande de recherche-action provient d’une enseignante. Mais elle peut provenir d’une institution (lorsque par exemple, la direction d’une université demande de revoir les curriculums de français suite à une baisse de niveau des professeurs de français nouvellement formés par l’université, baisse constatée et déplorée par les établissements employeurs).

Première approche du problème et analyse de la demande

Il convient dans un premier temps de préciser la demande. Pour cette enseignante, il ne lui faut pas en rester à une appréciation subjective, vague, mais elle doit établir les premières caractéristiques de la situation initiale en chiffrant en pourcentage cette perte d’étudiants. De plus, cette demande peut être affinée par une première hypothèse qui demandera à être approfondie par la suite, une hypothèse qui mettra en relation cette désertion des étudiants avec un problème de motivation et non un problème lié à l’enseignante, à son style d’enseignement.

Lorsque la demande émane d’une institution, il convient d’en repérer les enjeux: une demande peut certes viser à réduire des dysfonctionnements, mais elle peut aussi cacher une volonté d’accroître le contrôle sur un groupe, une volonté d’augmenter la « productivité », et ce souvent sans contrepartie. Et on se trouve alors en plein dans la dimension éthique de la recherche-action: celui qui entreprend une recherche-action doit être pleinement conscient de la portée, de l’incidence de ses actions sur les autres.

Analyse du terrain de la faisabilité d’une recherche-action

Il faut ensuite identifier le «terrain» où va se développer la recherche-action, en découvrir son organisation interne, sa division du travail, les relations de pouvoir, ses groupes informels. Dans le cas de notre enseignante mexicaine, il convient de replacer l’offre de français parmi les autres offres en langues étrangères, de l’appréhender à l’intérieur de l’éventuelle politique linguistique de l’université qui peut privilégier telle ou telle langue au détriment des autres.

Puis, point important, il faut vérifier la faisabilité de la recherche-action: si elle est collective, il est impératif de s’interroger sur les personnes sur lesquelles on pourra compter pour constituer une équipe (elles deviendront alors les acteurs de la recherche-action). Il convient d’identifier les interlocuteurs qui fourniront des informations, appuieront la recherche-action ou les personnes hostiles au projet; de voir si l’on dispose des marges.

Toute cette étape d’analyse du terrain et d’étude de faisabilité est importante car elle consiste à tenir compte du principe de réalité, à voir ce qui est réalisable et ce qui ne l’est pas. Et elle passe par l’établissement de nécessaires compromis, compromis humains, matériels, temporels, sans lesquels la recherche-action a toutes les chances de tourner court.

Phase de réalisation

Analyse du problème au moyen de technique(s) de recherche (quantitative ou qualitative)

La phase de réalisation commence par un diagnostic, une analyse approfondie de la situation. Dans le cas de nos étudiants mexicains, ce diagnostic approfondi passe par la mise en place d’une collecte de données au moyen de la technique du questionnaire croisée par des entretiens semi-dirigés.

Formulation d’une hypothèse de recherche suite à la lecture des textes de référence relatifs du domaine

Les données obtenues ainsi vont permettre de mieux cerner la nature du problème de motivation des étudiants mexicains: est-ce de l’ordre de la motivation instrumentale (la formation de français est en décalage avec les objectifs universitaires ou professionnels des étudiants) ou de la motivation intégrative (au sens large de cette notion, c’est-à-dire plaisir de découvrir une langue et une culture étrangères plus que de s’intégrer à la société française).

Ces données obtenues, combinées à une lecture des travaux sur la motivation4 et des expériences menées dans ce domaine, (ces lectures compensent l’absence de chercheur extérieur) renforcent l’hypothèse d’un problème de motivation intégrative (le français au Mexique n’est pas un capital très décisif sur le marché des emplois) et convergent vers l’élaboration d’une hypothèse d’action.

Formulation d’une hypothèse d’action

La motivation des étudiants pourrait être renforcée en recourant à des supports qui coïncident avec les pratiques, les intérêts culturels des étudiants. L’enseignant se propose alors d’axer les cours de français sur trois supports: chanson, cinéma et utilisation de la presse, abordés à la fois dans leurs dimensions linguistique et culturelle. Là, j’interviens et je joue le rôle (fugace) du chercheur externe à l’institution: je fais remarquer deux choses:

- Introduire des supports comme la chanson, le cinéma pour mener des activités traditionnelles sera de peu d’effets.

- L’introduction de ces supports nécessite la mise en place d’une méthodologie renouvelée qui mette au premier plan des activités qui aient un sens pour les étudiants (par exemple connaître la nouvelle chanson française) et qui donnent lieu à un projet (le recours à la pédagogie du projet me semble particulièrement adaptée: toutes les activités de français seront finalisées par exemple par la réalisation d’une exposition dans le département de français).

Formulation d’une démarche d’action

L’enseignante élabore alors une démarche d’action qui comporte deux temps: un premier cycle d’expérimentation portera sur la chanson, le second sur le cinéma. Elle se fixe ensuite un calendrier et décide de recourir à la technique du journal de bord afin de garder une mémoire du dispositif retenu, du déroulement des opérations, et, en même temps, afin de prendre par le biais de l’écriture une distance critique par rapport à son action. A l’issue du premier cycle, l’enseignante fera un test (évaluera le niveau langagier atteint par les étudiants), et une enquête qui mesurera l’éventuelle évolution de la motivation des étudiants. Cette première phase d’évaluation lui permettra de faire un retour réflexif sur la pertinence de son hypothèse, de son plan d’action, et, éventuellement, de le modifier.

Phase finale

Évaluation

Ensuite commencera le second cycle de recherche-action qui débouchera sur une évaluation finale (qui établira les caractéristiques de la situation finale) et sur la vérification de la pertinence de l’hypothèse initiale et de la démarche choisie. Si l’hypothèse est validée par les résultats obtenus, la validation se traduira par la pérennisation de cette démarche dans les cours de l’enseignante.

Diffusion

Restera à envisager par quels moyens faire connaître les résultats obtenus à ses autres collègues et plus largement à d’autres enseignants de français: pour les autres collègues de français, au Mexique, existent des espaces, notamment lors du forum qui rassemble chaque année les enseignants des centres de langues.

Lancement d’un nouvelle recherche-action

Enfin, l’enseignante aura peut-être envie de réinvestir les connaissances obtenues (notamment sur l’action) afin d’approfondir sa recherche sur la motivation, ou en se lançant dans d’autres recherches actions dans l’enseignement-apprentissage du français, et ce désir de réitérer confirmera ainsi l’affirmation de Kemmis et McTaggart que la recherche-action est une: «action research spiral» (cités par Nunan, 1992 : 18).

| Tableau récapitulatif d’une démarche de recherche-action | |

| 1. Phase initiale | a. Identification d’un problème, d’un dysfonctionnement. b. Première approche du problème et analyse de la demande. c. Analyse du terrain et de la faisabilité de la recherche-action. |

| 2. Phase de réalisation | d. Analyse approfondie du problème au moyen de technique de recherche (quantitative et qualitative) e. Formulation d’une hypothèse théorique suscitée et étayée par la lecture des textes de référence relatifs au domaine dont relève le problème à traiter. f. Formulation d’une hypothèse d’action. g. Formulation d’une démarche d’action (établissement d’objectifs intermédiaires + établissement d’un calendrier). |

| 3. Phase finale | h. Évaluation de la recherche-action. i. Diffusion des résultats. j. Lancement d’une nouvelle recherche-action. |

Conclusion

Pour conclure, on peut ainsi proposer l’exemple ci-dessous dans le cadre de la recherche-action:

L’enseignant

- Prend plaisir à découvrir le potentiel de ses élèves (initiatives, stratégies, communication, etc.);

- Renouvelle ses compétences (approche non directive, découverte de nouveaux partenaires positifs pour son enseignement, etc.);

- Reçoit la reconnaissance de la communauté (les parents et d’autres partenaires soutiennent les projets menés par les élèves);

- Dynamise son enseignement.

L’élève

- Préfère la R-A à l’enseignement traditionnel;

- Développe un sentiment d’appartenance à l’égard de son projet et de son milieu de vie;

- Voit les résultats concrets de ses efforts et de son implication;

- Prend conscience de son pouvoir d’agir dans, pour et avec sa communauté.

La direction de l’école

- Favorise la relation entre l’école et le milieu;

- Stimule une dynamique démocratique et harmonieuse;

- Encourage le personnel de l’école à s’impliquer;

- Répond aux orientations du renouveau pédagogique.

Bibliographie

- Altet, M., 1996. La formation professionnelle des enseignants. Paris : P. U. F.

- Beacco, J. C., 2007. L’approche par compétences dans l’enseignement des langues. Paris : Didier.

- Berger, G., 2003. « Introduction ». In : P. M. Mesnier, Ph. Missotte (dir.), La recherche-action / Une autre manière de chercher, se former, transformer. Paris : L’Harmattan.

- Canale, M., Swain, M., 1980, «Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing», Applied Linguistics, Vol. I, n. 1, pp. 1-47.

- Galisson, R., Puren, C., 1999. La formation en questions. Paris : CLE International.

- Hayes, Flower, 1980. Cognitive Processes in Writing. Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum Associates,

- Publishers.

- Kemmis, S., McTaggart, R., 1988. The action Research Planner. Geelong: Deakin University Press.

- Le Boterf, G., 2000. Compétence et navigation professionnelle. Paris : éditions d’organisation.

- Liu, M., 1997. Fondements et pratiques de la recherche-action. Paris : L’Harmattan.

- Lyon, A. C., 2006. « La cohérence et la complexité ». In : E. Christen-Gueissaz, G. Corajoud, M.

- Fontaine, J. B. Racine (dir.), Recherche-action / Processus d’apprentissage et d’innovation sociale.

- Moirand, S., 1990. Enseigner à communiquer en langue étrangère. Paris : Hachette.

- Nunan, D., 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

- Resweber, J. P., 1995. La recherche-action. Paris : PUF.

- Schön, D., 1994. Le praticien réflexif. A la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel.

- Montréal : Éditions logiques.

Par: Jamel Hmaiss – Ahmed Lahmamci – Siham Baabit – Ikbal Ouaissa

Télécharger des exemples de recherche-action: